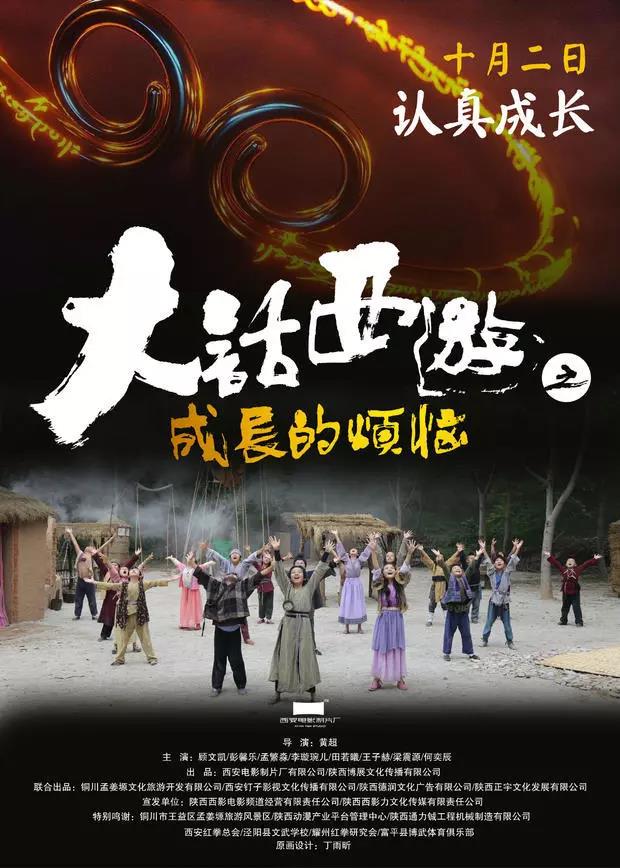

蒲若锟,杭电电子工程系无线电技术专业校友。前段时间一条关于蒲若锟校友的新闻在杭电各地校友群中被频频转发,内容是蒲若锟校友作为制片人拍摄了一部儿童电影——《大话西游之成长的烦恼》,要在10月2号上映啦!

一名标准的杭电工科男,是怎么走上电影制片人这条道路的?又是如何实现他的电影梦的,让我们来听听蒲若锟校友自己讲述的故事……

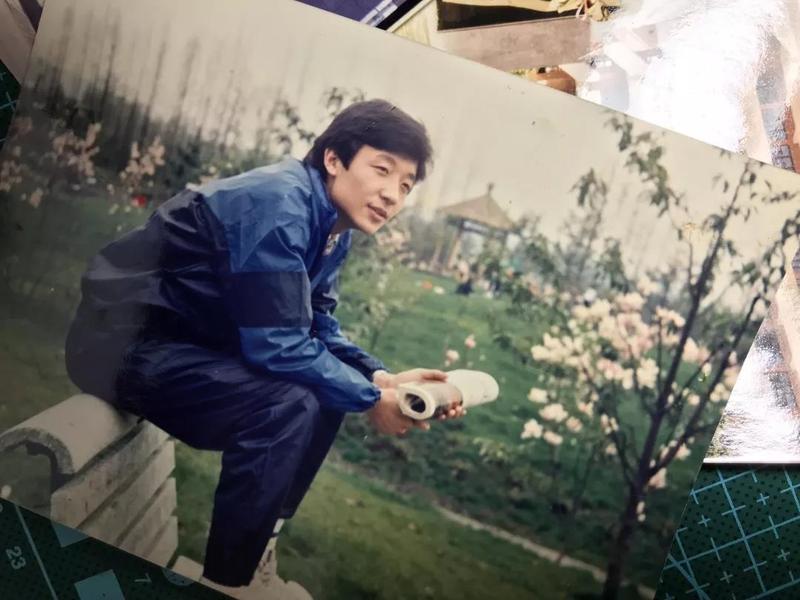

蒲若锟

三十年前我入学杭州电子工业学院,是杭电89411班学生,学的是无线电技术专业,大三、大四的时还选了雷达方向,全专业两个班72个人有27位同学选了这个方向,当时大家选这门课完全是因为学分多……26年过去,我作为制片人拍了一部儿童电影《大话西游之成长的烦恼》要在今年国庆节上映……这个经历放在电影里大概是这么个镜头组合:

图书馆自习室里,近景堆着厚厚的《雷达原理》、《雷达技术》,一个衣衫褴褛的大学生带着眼镜奋笔疾书,(推特写)时而皱眉,时而揉揉太阳穴,画面虚焦隐入黑场,银幕上出现几个大字:多年以后……(音乐起,渐亮),宴会上,这位大学生已经是一个大胡子制片人,西装革履被一帮女星围着:“老师,下部片子一定记得我哦”。

……唉,这么狗血的剧情,任何导演和观众都不忍卒睹,竟然像极我的经历。

其实,我毕业那会儿,大学还是包分配的。我去了一家国营军工企业,很快就成为产品研发项目组长。可是刚工作了三个月,企业就发不出工资,甚至困难到产品研发的几百元实验经费需要这个6000人大公司的总经理签字,签字批准了,财务还是没钱。过了一年没工资的日子,我选择跳槽,这时有两个选择:深圳一家电子公司,工资是我在企业的十倍;另一个是本省电视台,工资是我在企业的三倍。我选择了后者,这与我在杭州的经历有关。

我上学的那两年,在杭州发生了一件绝无仅有的文化事件(可能只有我称其为事件),杭州诞生了一家叫“西湖之声”的广播电台,在刚刚诞生的两年里,这个广播频率达到了“现象级”的火爆热度。不说人人听广播的热闹场面了,满街店铺的广告都是这么写的:本店销售调频收音机,能听《西湖之声》的!一个文化内容的出现,带动了一个硬件行业兴旺!这是我称其为国内“绝无仅有”的原因。不像今天,5G手机都开始销售了,还不知道用“5G”来干什么。

这件事给了我一个暗示,文化的拓展空间远远大于硬件的拓展空间,摩尔定律所证明的发展速度将落后于文化内容的发展速度。所以我在1994年投身电视行业,2010年转入游戏行业,又在2016年投资做电影。热热闹闹做了20多年,难度在增加,体力在下降,闲下来的时候想一想,我在工作中用到的专业知识,都是在工作中学习的,但是我所用的方法和判断,却和我在学校学习的专业思想不能割裂。

搞艺术的一般会认为“工科生比较死板”,这种认识本身就很“死板”。举个栗子,对项目的判断我总是会从实现它的技术角度去看,而把所谓“意义”和“有趣”放在后边。在《爸爸去哪儿》火了之后,我被国内某大台叫去参加研讨会,他们要拷贝一个同类型节目。会上大家都说的是如何创新,如何请到更大牌的明星父子,如何安排更优美的外景地。我考虑的是“你们台根本凑不出15个水平一样的摄像,成片没法剪辑”。我记得会议后半程比较乱,后来为了应付广告商的需求,这个节目还是做了,在后期上花了大力气,播出勉勉强强。并不是我有多高明,我看一个电影,一个电视片,都是从实现它的工作程序去分解的,分解之后的结果很容易得出这个项目的可行性报告。我看一个导演,一个摄影师,一个美术的时候,先看他能不能把剧本分解成可实现的具体,即“怎样表达”,然后再和他探讨所谓的“表达什么”。许多电影电视剧项目的失败,都是主创团队天花乱坠的口头表达,和孱弱的实现能力之间的不协调。

写了这些,虽然不能解释我学雷达的怎么做了电影,但是起码可以解释:干艺术这个行业不一定要学习艺术本身,艺术不是技术,“艺术”需要用人类所有的文明成果去成就的。近段时间国内最卖座的三部电影:《战狼》吴京是学武术的;《哪吒》导演饺子是学医的;《流浪地球》是工科生写的,学法律的导演的。您要是非说道张艺谋、姜文和贾樟柯,那是大概率事件吧?

说到这儿,也暴露了我的低俗看法:电影!也就是个生意!哈哈……召唤89321班主任马云老师:让天下没有难做的生意,包括电影!

看到这儿,小编已经迫不及待要去看《大话西游之成长的烦恼》啦!各位校友们,国庆节咱们约了一起去电影院扎堆呀~~~