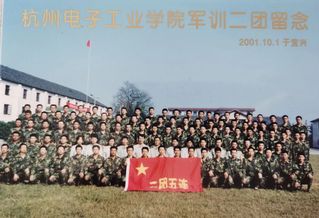

大学生活是很多人一生中最美好的时光。2001年,我校启用下沙新校区。当时的下沙校区尚在建设中,01级新生被安排到金华、宜兴两地军营军训。这段特殊的经历成为了很多01级校友们和当年带他们军训的老师们的难忘记忆。

宜兴军训两三事

夏天琰,010831班校友

2001年高考后,我收到杭州电子工业学院(那时学校尚未改名为“杭州电子科技大学”)录取通知书。

怀着复杂的心情,我坐上前往江苏宜兴的车。心情复杂是因为杭电在当时或许不是我最理想的高校,但是我读的信息对抗专业在国内都属于前沿学科;前往宜兴而不是杭州报到,是因为新的校区还在建设中,我们需要在宜兴某部队军训一个月。

与传统的校园内军训相比,除了我们军训时间长,训练量大外,给我印象最为深刻的是,我们体验了部队中艰苦的生活,以及学会了如何苦中作乐。虽然大部分同学在去宜兴之前做了足够思想准备,但是部队中的条件之差还是超乎了我们的想象。2001年虽然互联网没有普及,也没有智能手机,但是全国各地都处于现代化建设当中,但在这个部队里,连个冲水厕所都没有,只有那种简易的茅厕。

在军训的头几天里,上厕所应该是所有受训同学最大的考验。厕所离宿舍较远,没有照明,大晚上的,就算胆大的男生也不敢单独前往厕所,一定要带上战友,烧上几张报纸当火把,穿越布满壕沟的训练场,解决人生“大事”。

军训对大部分大学新生来说都是艰辛的,至少普通人在中小学阶段很少能接触如此大训练量,因此受伤或身体不适在所难免。一开始我们都很羡慕受伤的同学,因为毕竟可以逃避一些训练,直到有次我也受了点小伤。训练是免了,不过由于不影响行动,所以我被派到炊事班帮厨,对厨房陌生的我也开始挥刀霍霍。

岁月如梭,尽管距我拿到杭州电子科技大学毕业证书、离开母校已经过去十多年了,但那次军训带给我的影响至今难忘:我第一次有了一起扛过枪的兄弟,虽天各一方,但只要相遇依然热泪盈眶;那个桀骜不驯剃了光头的女生和长发及腰拒不理发的女生走在一起成了风景线,偶尔还会出现在梦里;那个在大操场上边弹边唱的男生被视为我们的公敌,而我却早已把自己的孩子偷偷送去学琴......

难忘的军营

徐文军,010313班校友

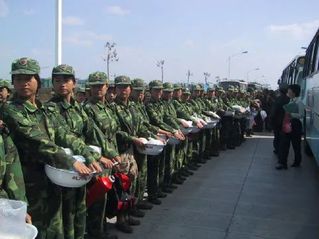

难忘的军营,不是因为我服过役当过兵,而是因为我真的在部队当过“兵”,一名军训兵。20年前的我的大学新生报到场地是在国道旁的军营里,一个连一幢营房、一个排一个楼层,还有那国道旁的加油站。

初来,以为跟往常的校园军训一样,站站军姿、练练步操,长则半月、短则一周。那是在9月中旬,天气还带着酷暑,秋老虎正在逞威,背包里的衣物也都是应季的准备。可谁能想到,这一训就训到了深秋,背包的衣物是肯定顶不住了,幸好还有厚实的迷彩服,遇到寒流时就只有夏秋衣物混搭了。

印象最深的莫过于在军营的用餐,餐前需唱军歌,哪个班唱得最响,哪个班最先用餐。因此练军歌、唱军歌是必不可少的。训练表现得好的偶尔也还有加菜。部队的伙食确实不错,荤素搭配,顿顿有大排或鸡腿。

当然还有部队那唯一的公用电话,各连各班都是排着时间表,统一前往,排队使用。在那里你能听到大江南北、五湖四海的方言,也能听到爽朗的笑声和嘤嘤的哭泣,思乡是避免不了的情绪,毕竟都是第一次成长迈向远方。

还有那军营的小小小卖部,毕竟有时候为了提前完成用餐,没吃饱也是常有的,必要的充饥还是要备,但那真的只是个小卖部,品种单一、交易迅速,小到军营外国道对面的加油站里面的超市,对当时的我们而言,就好比下沙校区附近的“物美”超市。为此,我们在休息日还专门组织去加油站的大超市购物,挑着各种口味的泡面、“乡巴佬”,品着简单生活的幸福。

在军营的军训是完整的,他让我们体会到了真正的部队作息,军营生活。有全连轮排的通宵值岗,也有每人一天的伙食团帮厨;还有那摸了无数次,瞄了好几天却只打过一回的八一步枪;更有深夜的紧急集合拉练,睡眼惺忪的我们有的没穿袜子,有的没系皮带。

欢声笑语伴着钢铁意志,和平年代的兵是幸运的,但更幸运的还是和平年代的我们!岁月静好,致敬为我们负重前行的军人!致敬我的大学,我的青春!

沙与树

沈亚杰,010233班校友

前些时候,《杭州日报》副刊中心的领导来我们德清基地参观的时候,送了几本他自己写的书,其中有一本书名叫做《沙与树》。看到这个书名,竟然神奇地联想到十多年前在下沙求学的日子。其实很多时候,只要看到那个沙字,都会勾起同样的回忆。那些记忆深处的东西,就像被树固住的沙,时不时被头脑里的风吹起,而后又慢慢沉积。

我们01级是下沙校区的第一届学生,那年十月,身着迷彩的我们从宜兴和金华的军营中来到下沙,在成片的甘蔗林和漫天的风沙中开启了四年的大学生涯。印象最深刻的是,每天晚上从自习室出来,钱塘江的风迎面吹来,细沙漫天,回到寝室能掸下一身的灰。所以我们不约而同地给了自己一个称呼,叫做“沙民”,虽则满是调侃的意味,心底里却对下沙对学校爱得深沉。

杭电是一所不折不扣的工科院校,但是文化生活却无比丰富。学习之余,最热衷的便是参加一场又一场的讲座。我们沉迷在金庸先生的侠骨仁心里,沉迷在徐晓英女士的古琴余韵里,沉迷在马云永不放弃的慷慨激昂里,沉迷在叶辉先生方寸之间的毁誉忠奸里,沉迷在褚良才先生的《孙子兵法》里,沉迷在王瑞芳女士的《幽默大师》里……那23场讲座我几乎一场未缺,后来写下一篇文章《一个农民的思索——听马云讲阿里巴巴的故事》,还获得了“缤纷世界、缤纷下沙”征文活动的一等奖。因果不散,现在我真的又成为了一个种地的农民,而马老师阿里直播平台的主播在给我们卖农产品。所以,大学里,学习之余千万不要放弃各种拓宽视野的文化生活,平时每一点每一滴的积累,都有可能在将来成为你的一个爆发点。厚积薄发,不能小视。

杭电给我的另一个最大的恩惠是结识了一批师长同学。当时因为会写一点东西,所以成为了杭电下沙校区第一位年级主任助理,协助我们的年级主任周爱娟老师处理一些日常的工作,也因此结识了更多的老师和不同系不同级的同学。很幸运一直在杭州,现在还偶尔去老师家里蹭顿饭,谈谈那些年的理想和当下的现实,聆听下最真诚的教诲。感谢老师们一直以来无私的帮助,像家人一般的关怀与爱护。还有那些同学,在学生会和军训时候认识的同伴,甚至在《红色家园》论坛结识的朋友,成为此生最好的朋友,这么多年一直信任互助,携手同行。

学校如沙,学生如树。树的成长需要沙的磨砺,沙的成就需要树的反哺。面对风沙,不要怕苦怕难,沉下心来好好学习,终究可成参天大树。当有一天成为参天大树,不可忘却母校曾经如沙般细腻的滋养,曾经如沙尘暴般严厉的教诲。沙与树,需要共生共长。

感谢校友办张钟蕾老师,给了一个这样珍贵的机会,可以写一点关于母校的文字。其实感觉无从写起,有太多的东西无法用文字来表达,只知道那四年时光如无法磨灭的痕迹,一直刻画在心上。