凌晨,当牛津大学步入梦乡时,实验室里的一群“追光者”仍然充满活力。他们也许察觉不到披萨的热气已经消散,但能敏捷地想出优化光学器件的新方案。

“之前没想过,好几个性格迥异、水火难容的‘天才’们聚在一起,竟然真的可以把这些研究给干成。”在研发出矢量自适应光学技术等成果之前,课题组负责人、杭电电子信息工程专业09级校友何超不时为这些能力超群但个性鲜明的学生们感到担忧。

提到何超,属于他的称谓数不胜数——“牛津大学博导”、“原创音乐人”、“90后”、“两年博士毕业”、“追光青年”……这些标签无一不体现着他的个人特色。何超当年的学院副书记罗美华回忆他时说:“何超是一名优秀的本科生。他给大家留下最深的印象不是刻苦努力,而是阳光随性,是那种身上的松弛感。一度我甚至记忆里的他是一名音乐人。他给我讲过关于他和音乐的故事。在牛津大学读博士期间,他回来看过我一次,送给我一张他自己的歌曲专辑。也许正是这份热爱给了他很多灵感,给了他很多滋养,让他在科研道路上有勇气有力量去追光。”

出生于浙江诸暨的何超,目前是牛津大学最年轻的博士生导师之一。他不仅钻研矢量光束操控及其应用,发表Nature子刊等近百篇学术论文,还作为众多项目的首席研究员,帮助团队获得大量资金支持,推动多项前沿技术落地。最近,他所带领的“矢量光学与光子学课题组”在生物医学成像和集成光子电路等领域内实现重大突破。

热爱追光,追寻科学前沿的火种

矢量光学是一个古老的学科,但它的发展依旧蕴含巨大的潜力。近年来,尤其是随着交叉学科的发展和人工智能大数据等技术的兴起,让矢量光学更增添了蓬勃生机。

如何让科研里的光继续照耀其它领域,是何超和他的课题组成员一直在思考的问题;如何在光学研究中赋能前沿领域羽翼,攻克传统技术瓶颈,是何超课题组一直奋力追光的方向。

何超想到,矢量光学有四大研究主体,分别为光产生、光测量、光校正、样品本身光学性质与使用。然而,此前没有一个课题组能够把这四个较为独立的方向建立成一个完整的体系。

“我们如果要追光,就去追最新、最闪耀的光。而且我们不仅要做追光者,还要做走在国际前沿的追光者”。于是,何超和他的课题组成员在不断讨论中实现了矢量光学的系统化,并进一步明确了课题组在矢量光学领域的重点应用研究方向之一——生物医学成像。

在当下的光学研究中,一方面,有关生物医学高维成像的成果数量不多,且缺乏可靠的数据支撑;另一方面,人们对生命健康愈加重视,但国内定量的医学成像方法还有很大的进步空间。

目前,多数医生采用的传统光学显微系统难以提供定量精确的成像结果。面对传统方式暴露的问题和日益增长的需求带来的双重压力,何超课题组研发了高分辨全矢量信息的病理成像显微镜。这一技术突破了矢量成像的分辨率,能够辅助医生并使得癌症诊断的结果更加精确,利于癌症早诊和肿瘤精确分级分型。

除此之外,这一技术突破的战略意义还在于它颠覆了现有领域格局——它定义了定量病理形态学诊断的新范式,有助于建立高效的癌症辅助诊断体系,实现技术引领。

“光,让我们能够走进科研这片田野。我们相信,跟着光走,我们可以在许多未知的科研领域披荆斩棘,收获满满。”何超对光学的痴迷不仅让他能够持续在科研的道路上前行,也使他得以与许多身份不同但志趣相投的“追光者”结伴而行,共续科研之火。

和而不同,打造志同道合的团队

提到科研团队,大家对他们的印象往往是“穿着千篇一律的白大褂,二十四小时随时待命,时刻保持严肃状态的一群人”。但何超在选择课题组成员时,却“剑走偏锋”,只求和而不同、美美与共。

图为何超课题组成员合影

何超喜欢用“藏龙卧虎”一词来形容他课题组里的成员们:有的人年纪比导师何超还年长十载,但他心中对科研的热忱深深打动了何超和其他人;有的人本可以成为享受优渥家境的佛系青年,却立志将在牛津所学到的技术带回到中国,用自己所研发出来的“光”为更多的国人照亮前方的路。

当然,硬核的学术能力和鲜明的思想个性,自然也是何超课题组成员的“标配”:有的人年纪轻轻就可以单枪匹马,在一个月内完成国内公司耗时两年实现的重要指标;有的人有勇有谋,能在实验室“定居”,只为加速实验进度推进;有的人专业第一,但来到这个团队,只是为了和何超一起做很“酷”的研究,以及探讨“生存还是毁灭”的奥义……

每一个成员都是独立且鲜活的灵魂,他们相聚在一起,似是意料之外,也是情理之中。然而,相逢容易,相和难。

在矢量显微镜研究初期,课题组的“数学天才”与“超级极客”因为思维模式不同,在是否优化成像算法以进一步提升医学成像速度的问题上产生了分歧。

“刚开始一起做科研的时候,大家心里都会有股傲气,谁也不服谁。”面对这种情况,何超则采取了“双线”战略——一方面,他会考虑工程需求等客观因素,推动现有的成果落地解决实际问题;另一方面,他会守护“小天才”们内心的火种,鼓励他们继续取得新的科研突破。

何超自始至终,一直坚持营造“追求卓越、正能量、有责任感”的团队氛围,带领团队成员度过一个又一个漫长的深夜。他们在研究时碰撞出思想的火花,在相处时培养出团队的默契,他们在深夜里彼此扶持,跨越层层难关,终于在破晓之时,寻得山顶上的光。

跨越难关,终将迈向更高的山峰

科研的路并非一帆风顺,对于何超课题组而言,也有道阻且长之时。

课题组发现,早期研究提出的显微镜改善方案并不能有效解决病理诊断中对高信息量和高精度的需求,病理诊断亟需能对重要病理特征进行高分辨率成像及定量分析的新型成像技术。

“癌症早筛和精确分级分型一直是我们想去攻克的难关,如果能够实现细胞外基质纤维化程度和极向等关键病理特征的定量精确表征,一切问题都迎刃而解了。”

在数以继日的实验之后,课题组提出了全新的病理成像检测方法。利用光学原理,预期实现癌症早诊和肿瘤的精确分级分型,通过量化的形式呈现病理解释,推动数字病理的发展。这一创新有望推动医学科研和重大疾病诊疗产业的进步,挽救更多生命。

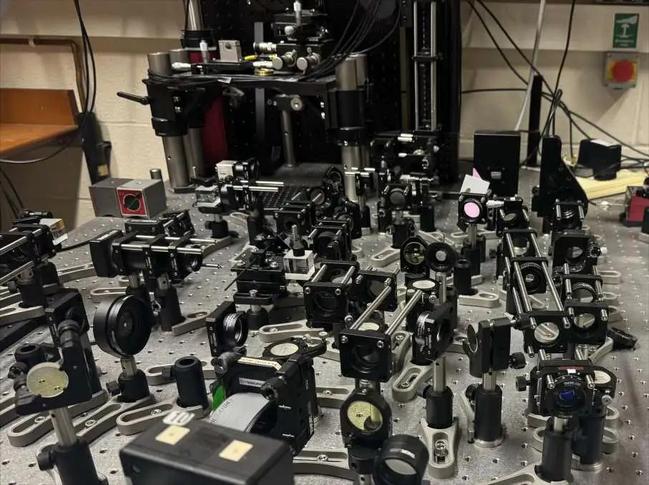

图为矢量自适应光学成像系统

“没有什么研究能一路畅通无阻,我们随时准备迎接这些问题,跨越重重难关。”正是何超和课题组成员的这种信心,使他们纵使遇到难关,也能齐心协力跨越山海,在顶峰之处捕捉到他们所向往的光。

这样的韧劲也得到了全球范围内的诸多相关学者的关注与认可。在今年七月,将会有至少六位院士、两名国际顶尖光学刊物主编以及二十余名来自全球顶尖高校的报告专家莅临牛津大学,参与并支持何超课题组主办的国际先进光学与光子学大会。

在此之前,并没有如此年轻的课题组可以做到如此级别,这不仅仅是对课题组的肯定,更是对中国学者科研水平的赞许。何超和团队里的中国成员一直怀抱着民族责任感和国家自豪感,这不仅激励着他们完成一项项科研,还促使他们成功举办各种学术活动。

“我们组的马逸飞同学一直怀有深厚的使命感,致力于面向人民生命健康,科技报国。”今年,马逸飞凭借这项技术成功得到了大规模的商业投资,并将于年底回国,推动这一技术在国内的落地与普及,为提升医疗水平和硬科技能力作出贡献。

心怀前程,必定照亮更远的道路

对于何超而言,前程不止有科研的“光”,还有生活的“光”。

“如果没有走科研这条路,说不定我会成为一个歌手,这是我一直以来的梦想。”抛开科研,何超在提到他所热爱的音乐时,神情怡然、侃侃而谈。

和许多严肃的学者不同,何超本人是重度的“二次元摇滚国风”爱好者,梦想着作出许多热血澎湃的歌曲。曾经因为阴差阳错选择学习理科的他自大学以来并没有放弃心中的热爱,和三五好友合作完成了多首歌曲的制作。

图左为何超演唱现场;图右为何超发行的实体专辑

在何超的音乐中,我们也能追踪到“光”的痕迹。在《林潮》一曲中,他写道:“守着你的时光,守着你的泪光,守着你的荣光。”

对于现在的何超而言,曾经的自己也许带点“中二”气息,但也是这种气息真实地记录了过去的他,也间接成就了他。

“除了科研,我希望我的人生里一定要有所热爱,并尽可能去挖掘自己的多种可能。”

同样,何超也希望课题组的成员在投入研究时,也能拥有自己的爱好。每当有人感到科研压力大,何超都会让他们先休息下,去做自己喜欢的事。有人会在灵感枯竭时,在钢琴曲里找回热爱;有人会在研究碰壁时,邀约成员一起徒步,在山林之中寻得方向;有人因为喜欢品尝英式甜点,把整个牛津城的下午茶都尝遍了……他们还会在饥肠辘辘时,聚在实验室里享用披萨,对饮而歌。

图为何超课题组团建活动

勿忘生活,也许是他们在追光路上永不放弃的精神支柱。崇山峻岭后有路,一山更比一山高。科研无止境,路途很漫长,心中的热爱能为科研的未来提供崭新的灵感。

在继续推进生物医学成像和集成光子电路的研究的征途中,何超期待着能有更多新鲜血液加入到他的课题组中,能够在科研的田野中遇到志同道合之人,在追光的旅途上与他们相扶持、共奔跑。

图左为何超课题组讨论会,图右为课题组官网