作者:冯之雁(85级研究生校友、杭电澳新校友会会长、澳洲FENYX信息技术公司董事长)

我把在杭电的岁月,一天天地抽出丝,把回忆裹成茧,让温暖变作蛹,任思绪幻化为蝶,自由地飞,渐渐地近了……

流星花园

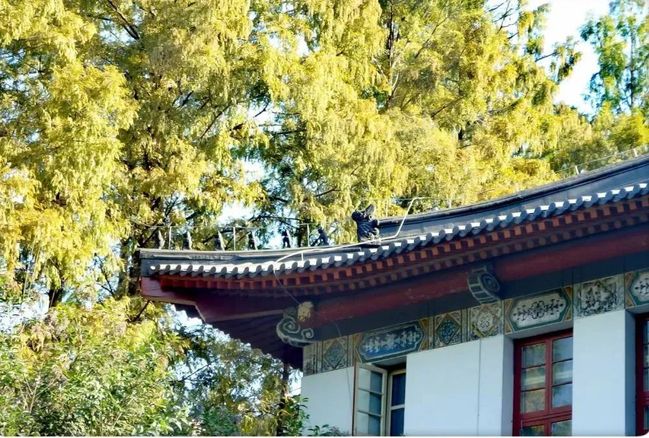

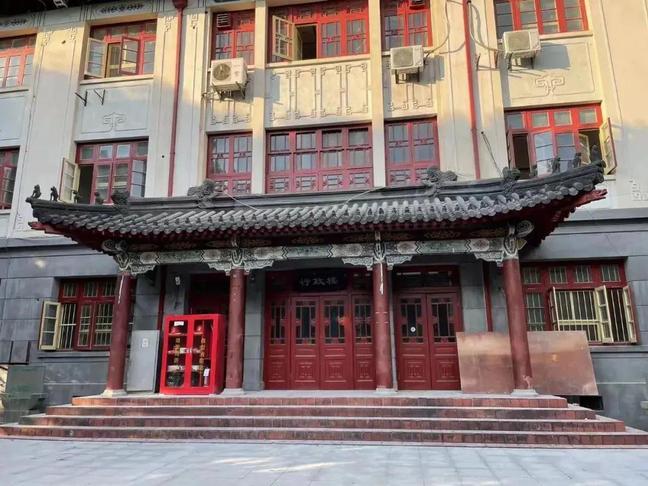

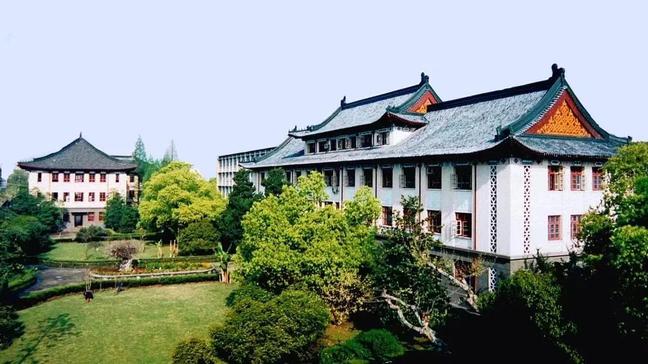

我1985年跨入杭电时,感觉像是进了花园,亭台楼阁,雕梁画栋,连空气都是甜美的。出生于江南的我,在大西北的兰州随父母生活。高考时一心想要报考浙大,可人算不如天算,那年浙大不在甘肃招生,于是在家门口上了兰大。四年后终于如愿以偿,考研回到江南,进入杭电精致的流星花园——文一校区。

杭电恩师

记忆中的杭电老师很多,限于篇幅,恕我无法一一尽述。

龚之春,我的研究生导师,当时的杭电副院长。龚之春之于我,犹如骏马遇上伯乐,我和先生的缘分想必来自彼此名字中间的那个“之”字?听龚先生讲课,实在是一种享受,条理清晰,严谨中不失幽默。可惜他大部分时间忙于行政事务,有幸得他授课真传的弟子,怕是屈指可数。

严晓浪,我的硕士论文导师。在他面前,我可不敢耍心眼,眼珠还没转就被点了穴。从选题开始,严老师就瞄准了当时最前沿的集成电路设计,为朱青和我量身定做了布局和布线的研究方向,这也为后来参加“三级系统”攻关打下了坚实的基础。对严老师心中的那份感激,难以言表。

朱彭遐,当时CAD所的副所长。彼时刚从国外回来,给我们上课时全用英文,既标准又清楚,那个酷就甭提了。朱老师教学科研都是行家里手,让那时眼高手低的我,从心眼里佩服。

在我的“嫡系”师兄弟姐妹的导师中,赵国南,邓先灿,沈铎,都是当年响当当的人物,在学术上卓有成就。有关他们的行事风格,只能把话语权留给他们自己的门生啦。

董云庭,一身与生俱来的才气和傲气,碰上他,气再鼓也得泄了。老董的眼神里,有的尽是一潭深水。老董上课,绝对有两把刷子,保证你不敢也舍不得睡着。

给我们这届研究生上过课的,还有吴世昌、周雨金等,都是数一数二的好老师。还有一位老师,我怕提起却又不能不提——关华昭。她是我尊敬的长者,也是我的亦师亦友的忘年之交。杭电留给我最大的遗憾,是关老师的故去。作为学生,当每次回校想要看望的老师永远不在了,那是怎样的一种伤痛啊?关老师并非我的授课老师,但她教给我的却很多很多,认识她实在是我一生的幸运。一个偶然的机会,朱青和梅建华带我去关老师家参加他们本科同学的聚会,从此一见如故。她关心年轻人的成长,倾听我们的烦恼,并以她的阅历开导我们,让我们的人生变得更有情趣。可惜她走得太早,留给我的是永远的心痛。

三级系统

我至今还记得,在1994年1月15日的杭电校报上,头版头条报道了“我校首次荣获国家科技进步一等奖和国家发明三等奖”的消息。前者是我校作为主要参加单位的攻关项目“熊猫集成电路CAD系统”(又简称三级系统),后者为机器人研究所的“三感觉智能抓取系统”。

三级系统的前世今生

20世纪80年代初,我国加大了集成电路计算机辅助设计的力度,这是一项战略性的任务。时任电子工业部部长的李铁映专门致函北大党委书记王学珍和校长丁石孙,邀请王阳元教授担纲挂帅。

1986年,王阳元受命担任全国ICCAD专家委员会主任和全国ICCAT专家委员会主任。他采用的战略,就是将全国包括高等院校、中国科学院和工业研究部门各单位从事ICCAD软件工具开发研究与应用的优秀人才聚集起来,以当时的电子工业部设计中心(中国华大公司前身)为基地,集中时间、集中力量,采用优惠政策,联合攻关,集中开发。与此同时,由各单位优秀的学术带头人组成全国ICCAD专家委员会,实行统一领导和指挥。

“七五”期间,来自包括杭电在内的全国16所高校和科研单位的100多名科技人员,集中到刚成立不久的北京集成电路设计中心进行联合攻关。当时条件十分困难,没有办公用房,攻关基地设在北京东郊的一个工厂的办公楼里,三楼为宿舍和办公室,五楼为计算机房。为了攻关,有人放弃了出国深造的机会;为了攻关,有人错过了花前月下的恋爱机会;为了攻关,大家夜以继日地工作……1992年初,一个包含180万条语句的大型软件——“熊猫ICCAD三级系统”终于诞生了。

以国宝熊猫命名的“熊猫ICCAD系统”,虽然不像国宝熊猫那样人人皆知,但在电子信息产业界却家喻户晓。这不仅是因为这个成果曾获得一九九三年度国家科技进步一等奖,更重要的是开创了一条自力更生的技术发展之路。它打破了国外的技术垄断,也迫使外国公司的ICCAD软件产品放松性能限制并大幅度降价。

杭电与三级系统

1988年6月下旬的一天,当我和杭电CAD所参加三级系统攻关的其他几名同志来到攻关的集中地点——北京东郊陈各庄某厂厂门前时,眼前的景象不禁令我们感到吃惊和疑惑:没有现代都市的繁华,更没有隆重热烈的欢迎场面。

记得当时第一批去的有胡建萍、顾世华、董云耀、董承皓、郑宁、朱青和我,随后又有石国伟、孙国恩、邓学东、戴德龙等陆续加入攻关,由严晓浪老师带队,可谓声势浩大。

在参加联合攻关的单位中,几乎清一色是国内一流的高校及科研机构。对于我们来说,这既是一种机遇更是一种压力。攻关队伍之中,尽管有教授、有讲师、有助教,也有在读研究生,虽然技术职称不在同一层次上,但都不同程度缺乏开发大型软件系统的经验。从这个意义上说,国内的同行并不比我们占优势。

在整个攻关工程中,我校主要承担自动布局布线工具中布线子系统的开发,此外还承担了数据库和可编程逻辑阵列等部分的工作。合作非常愉快,作为一个整体,我们在发挥自身技术水平的同时,也为杭电赢得了声誉。

所谓布局布线,说白了就是把一堆大小不一的东西放在一个矩形平面上再用有限的几层线连起来,但要使连线完成后的总面积尽可能的小。最小化的过程即是一个优化的过程。看来简单的问题却折腾得无数人如痴如醉。与纯粹的数学问题不同的是,我们的算法与软件最终将应用于集成电路的实体设计,不再只是抽象的逻辑。

参与攻关的人们,不论是刚毕业的学生还是教授,无一例外地端坐在计算机终端前,写文档、编程序、测实例。在攻关最紧张的一段时间里,每人每天的上机时间不少于八小时。一条条程序的积累构成一个庞大的软件系统。而在待遇方面,数十名国内攻关人员生活费用的总和还抵不上担任总设计师的外籍专家一个人的薪水。以至于在“三级系统”,曾有一句话来形象地描述当时攻关的情形:“社会主义的待遇,资本主义的管理,共产主义的思想。”

当编程成为任务,便不再是一种乐趣,而是枯燥的劳动。如今的程序员们,编程之余可以玩游戏调节,而当时的我们还不知电子游戏为何物。在“三级系统”研发单位里,大部分是刚毕业不久的年轻人。杭电团队不仅工作完成得出色,在其他方面也出类拔萃。记得由“三级系统”组织的桥牌赛和五人制小型足球赛,杭电队一路过关斩将,只是最后不敌实力强大的复旦队,屈居亚军。

岁月流逝,当年每一位参加过“三级系统”攻关者,如今一定也怀念那段艰苦的日子,一定会想起陈各庄、大山子、酒仙桥,这些在当时单调乏味的地方。那是中国集成电路开发史上一段不平凡的日子,也是杭电发展史上值得纪念的辉煌一页。

杭电青年

我至今还记得,也同样是在1994年1月15日杭电校报的头版,还公布了杭电首批10名优秀青年骨干教师名单。他们是:吴明儿、王泽霞、曾文华、陈光亭、马云、钱升、郭裕顺、冯春阳、罗志增……我也有幸名列其中。当时评选的年龄限制在40岁以内,所以确切地说,应该是中青年。当年跻身杭电骨干之一的马云,后来一不小心又成了中国IT界的骨干,看来当年的入选者真的是名至实归。

岁月留痕,至今我的脑际还盘桓着当年CAD所年轻一代孙玲玲、董云耀、董成皓、胡建萍、郑宁、陈福正、朱青、何一兵、石国伟、戚肖宁、余朝晖的音容笑貌,尽管岁月会在他们的脸上刻下人到中年的印记,但我的记忆里永远珍藏着他们意气风发的青春脸庞。

同龄的杭电人中,我所熟悉的还有孜孜不倦的雷著宇,精灵古怪的周必水,潇潇洒洒的金群,匪夷所思的冯斌,嘻嘻哈哈的胡杭,吊儿郎当的葛建强……

往事并不如烟

从1985年进校到1994年惜别,杭电给了我自信和赖以自信的实力。感谢互联网,让世界与杭电的距离不再遥远。关心杭电的校友们,只要鼠标轻点,就能看到杭电的日新月异的变化。

即使离开这么多年,仍然每每怀念曾经发生在杭电的师情、友情,当然也有爱情。渐渐地远了,但依然清晰,往事并不如烟。