【编者按】西子湖畔,钱塘江旁,杭州电子科技大学厚植这方沃土,铸就教育高地,秉持“笃学力行,守正求新”校训精神,培养出一代又一代优秀的杭电学子。沧海桑田,岁月悠悠,母校永远是各位杭电学子的温馨港湾,与母校的点滴回忆已成为校友们成长道路上的宝贵精神财富。为此,我们向全体校友发出《那年,青春正好》的征稿启事,征集校友们的校园回忆文章及照片(投稿邮箱:xyb@hdu.edu.cn)。欢迎广大校友踊跃投稿!

我的研究生学习回忆

作者:93级研究生校友 陈文辉

从1993年在杭州电子工业学院开始管理工程专业研究生学习,时间已经过去30多年了,但记忆依然清晰地印在脑海中。

杭电的硕士研究生教育起步比较早,在省里高校也是位居前列。1981年就开展研究生招生,1990年获得硕士学位授予权。93级共招了20名学生,是那几年的人数高峰,92级、94级等每年在16人左右。这个数量与现在一年2800余人的招生规模来看,是少的。

学生都住在工字楼。男生在工字北楼,女生在工字南楼。一届学生编成一个班,第一年英语课一起上,平时也有班级活动。这种编班模式现在看起来还是非常有益的。每位同学有不同的专业研究方向,机电一体化、会计、管理、电子技术、计算机等,平时交流比较多,大家对其他专业的事情多少了解一些。

当时带研究生的导师数量比较少,一般也是学科领域有一定影响力的专家,许多导师同时是院领导。读研究生阶段,在导师的指导下,大家迅速从本科阶段的学习方式转变,参与到导师开展的科研中去,进步也是非常明显的。骆建军教授,是杭电91级的CAE方向硕士,1993年后转为博士阶段学习,也是杭电第一位自己培养的博士,现在是全国著名的微电子专家。其他杭电的硕士毕业生,毕业后在学校、科研单位、政府机关、企业中任职,大都能成为教授、处长、企业负责人等,这也侧面说明学校研究生教育是成功的。

那时考研没有这么热,特别是90年代初,招生数量不多、报考人数也不多。成绩最好的学生首选还是直接就业。但也可以这么说,努力去考研究生的,都是人生还是有点想法的,无论是工作环境不佳想换个环境考研,还是本科成绩一般想提升学历的,梦想都是有的。在1992年开始全国建设市场经济大潮中,经济、社会将发生剧烈的变化。现在看来,每个人的梦想及为之而去实现的努力,是人生发展的重要的因素。

学校为了给研究生创造良好的读书环境,一项待遇就是借书方面的优惠。每名研究生可以进入图书馆书库选书,每次最多可以借20本书。这对人文社科方向的同学来说是非常有利的,90年代初经济、管理方面的书还是非常少的。学校是工科院校,尽管经管方面的书也不是很多,但还是能找到不少最新的书籍。图书馆里面的经管书籍,在书架上寻找过很多遍,有些借来读过。记忆印象深刻的一本书是世界银行关于中国外贸体制改革的报告、建议。后来工作后从事外经贸方面的文字材料工作,还不时回想起世界银行这些专业分析报告。

研究生阶段,导师董云庭副院长组织国外英文管理文献的翻译,后来编成《杭州电子工业学院译丛(1995年第2期)》也是研究生读书阶段留下深刻记忆的事情。记得那是1994年的七八月份,董老师说国内管理理论、实务还是很需要学习国外的先进经验,翻译管理文献这项工作还是很有意义的。董老师交给我《Operations Managemengt(运营管理)》这本书,是当时美国1993年最新出版的管理教科书,书很厚,400多页,让我翻译里面“精益生产”有关的几十页。八十年正是美国认真学习日本先进生产管理经验的时候,书中认真介绍了日本“JIT(准时生产)”的经验。日本的“准时生产”,是丰田公司六十年代开创的提高生产效率的生产管理模式。后来2011年到台州市开展基层服务与调研,听到台州经贸委同志讲到企业推进“精益生产”模式带来的生产管理效率提高,想起那时杭电所开展的一些学习内容,还是非常有益的,也说明那时杭电研究生学习内容的超前性。

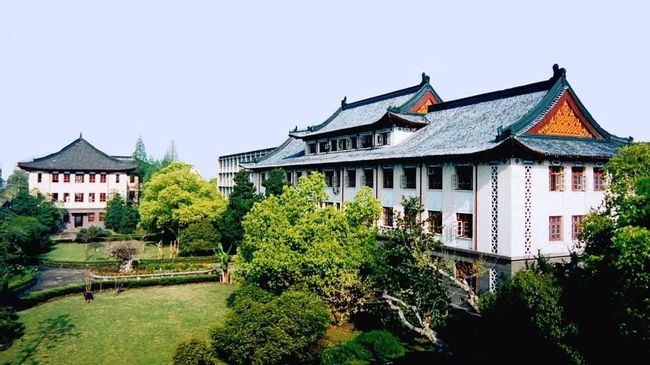

三十年过去了,杭电这一大学简称没变,但其他很多在变化。学校的名字变化,由“杭州电子工业学院”升格为“杭州电子科技大学”,学校在下沙建立新校区,办学规模迅速扩大,研究生招生规模突破2800人一年。面对研究生数量扩大、是否培养质量下降的疑问,在想,杭电的研究生教育,只要面向社会超前培养学生科研学习内容的方向不变,始终为学生创造求知求实的学习环境不变,杭电研究生教育的明天会更加美好。