作者:盛开明,1973级校友,中国散文学会会员,陕西作协、书协会员,高级政工师。先后担任4390厂党委秘书、宣传部长,党委工作部部长、党委委员,陕西华苒科技公司总经理、陕西华苒电站设备公司董事长。自幼爱好文学、诗词、楹联、谜语、散文写作,从上世纪六十年代开始,在各类各级报刊杂志、广播电台发表作品数百篇,代表作长篇小说《小亭作证》。

12月23日,正值辞旧换新之际,杭电陕西校友会副会长彭义龙、秘书长李仲琳,学长盛开明一行三人,冒着凛冽寒风,前往陕西广播电视设备厂(简称:陕广厂,又称:762厂)拜访老校友。

陕广厂位于咸阳茂陵,一个被誉为中国“金字塔”的皇陵所在地,孕育了这个为国家作出突出贡献的大厂。国人应该都还记得,陕广厂制造的大功率扩音机曾经在厦门前线威震敌胆,他们生产的军品是国家国防装备的重要来源,通讯产品、电视机等产品更是遍布祖国大江南北,承担的援外产品支援了亚非拉多个国家,名扬海内外。就是这样一个大厂,有咱杭电人的风采和奉献!刘秉汉、陆安浩、孙久涛、冯爱莉等就是其中的杰出代表。

刘秉汉,浙江杭州人,1959年考入浙江电机专科学校(杭电前身)电机制造专业1902班,两年后学校更名为浙江机械工业学校,1963年毕业分配到北京761厂。1965年,他响应祖国“支援大三线建设”的号召,来到了陕西铜川762厂。761与762 ,从数字上看只是一字之差,但两地相距两千多里。761厂在北京市区,762厂则在陕西一个叫“马勺沟”的山窝窝里,且当时的762厂正处于建厂阶段。刘秉汉和工友们架桥筑路,劈山建厂房,挖洞当住房,生活条件异常艰苦,严重缺水,吃不上大米饭,还要承受地方病的困扰。最终,他们以坚强的毅力,经历了千辛万苦,为沉睡千年的老山沟画上了“大三线建设”的时代符号,建成了一座崭新的厂房。1984年,762厂搬迁到了咸阳,与当地的秦拖厂、无线电厂合并,刘秉汉和工友们又参加了新建厂的艰苦历程。

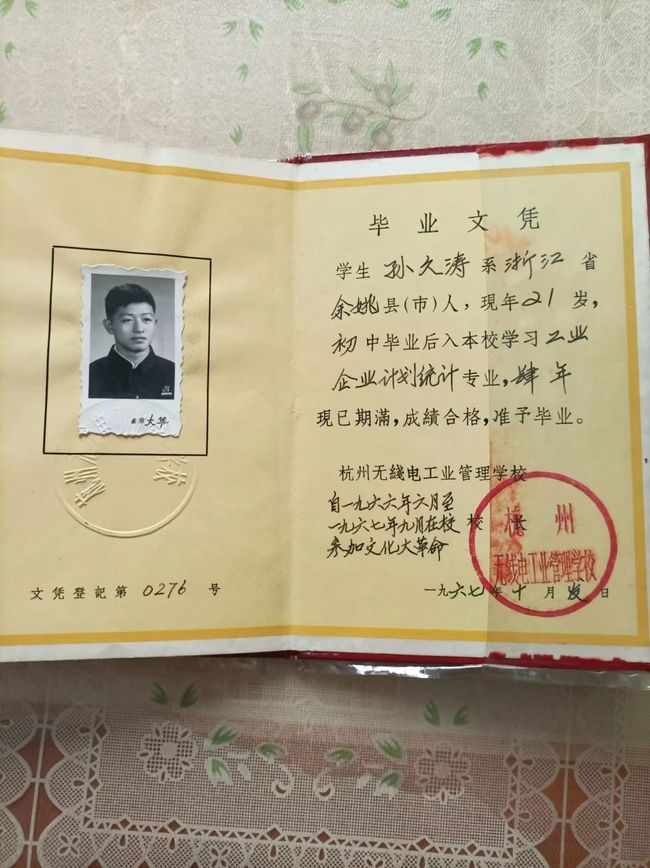

陆安浩,浙江平湖人。孙久涛,浙江余姚人。两人均为1963年入学浙江机械工业学校(杭电前身),1967年毕业同时分配到陕西铜川762厂。报到时,两人竟然找不到工厂,原因是保密单位,又在山沟里,当地人不知道工厂厂名和代号,只知道某某信箱。

孙久涛结婚后,有了孩子,因为工作忙,又是双职工,无法看管,只好把孩子送回浙江老家,让老人带。几年后孩子回陕西上学,听不懂普通话,与周围人无法交流,看电视还让父亲当翻译。孙久涛的爱人是北方人,孩子竟然不认说普通话的亲生母亲,晚上睡觉与母亲在床上划定“三八线”,不得靠近,其中的辛酸苦辣只有品尝过的人才能真正体会。

冯爱莉,1973年由762厂推荐去杭电3731班上学的工农兵学员,1975年返厂后担任统计师工作至退休。

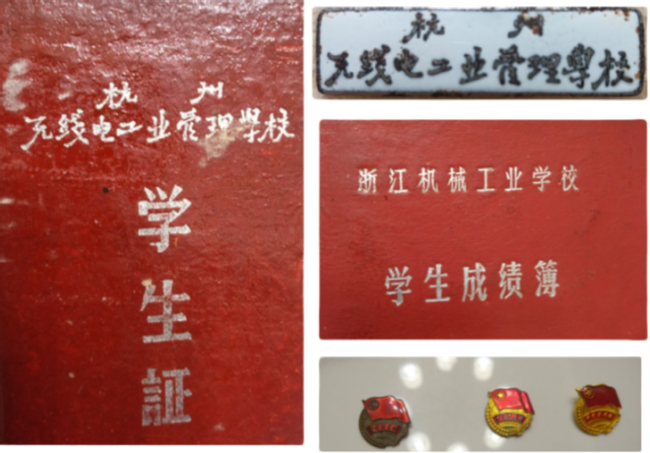

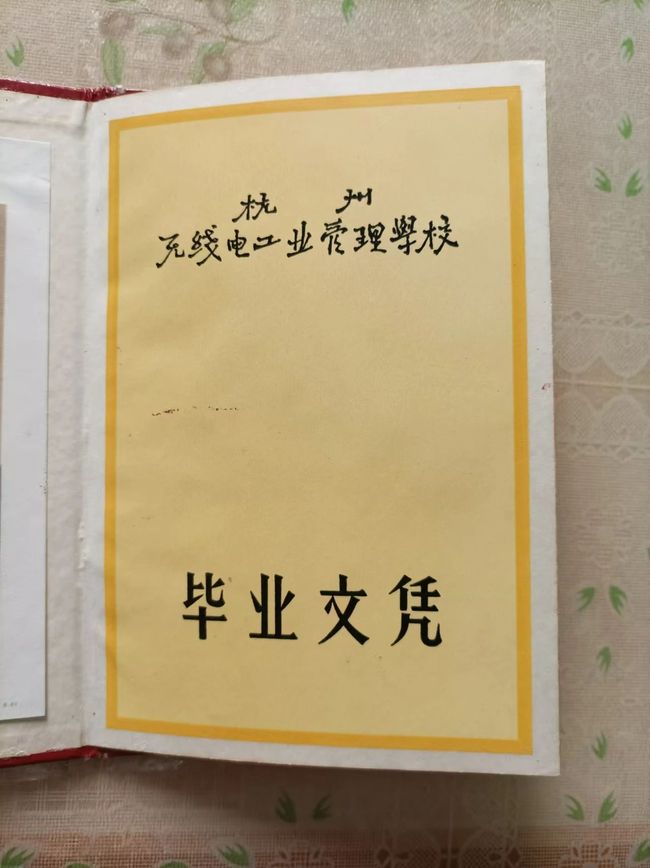

几位毕业已经40、50、60年的校友相聚在一起,回忆母校恩,交流校友情。孙久涛拿出珍藏多年的学生证,成绩单、校徽以及和同学们在学校的照片,大家感慨万千。

看着这些耄耋老者,我不禁联想起唐代著名诗人贺知章那首脍炙人口的《回乡偶书》:“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰”。只是,当年杭电学子怀揣报国热情到艰苦地区支援大三线建设,何曾想到过从此漂泊他乡,终不能落叶归根。尽管他们很多人年年回杭州探望亲人,但已经是地地道道的老陕了。陆安浩担任过陕广厂总会计师,后来在海南的政府任职,但仍把陕西当作自己的家。

这些杭电人当年服从祖国分配,为大三线建设兢兢业业,任劳任怨,毫无怨言,贡献了青春献终生,献了终生献子孙,有的人虽进了编制,当了个一官半职,但大多数人都是在基层的平凡岗位上,甚至就是个操作工。刘秉汉学兄从十八岁一直干到六十岁退休,享受的是四千多一点的养老金。我问刘秉汉学兄,您回不去美丽的杭州,后悔过吗?他说,当时能够进代号厂的都是优秀学生,成绩优秀,政治条件好,学校把我分配去北京,这是学校对我的肯定,也是我这辈子的骄傲,我十分珍惜这份荣誉,所以从来没有后悔过。孙久涛接着说,母校给予的荣誉高于一切!

看着他们一脸的真诚,听着他们发自内心的表白,我的眼睛湿润了,我的心被震撼了,这难道不就是咱杭电人的爱国情怀和精神写照吗?陕西的杭电人,好样的!

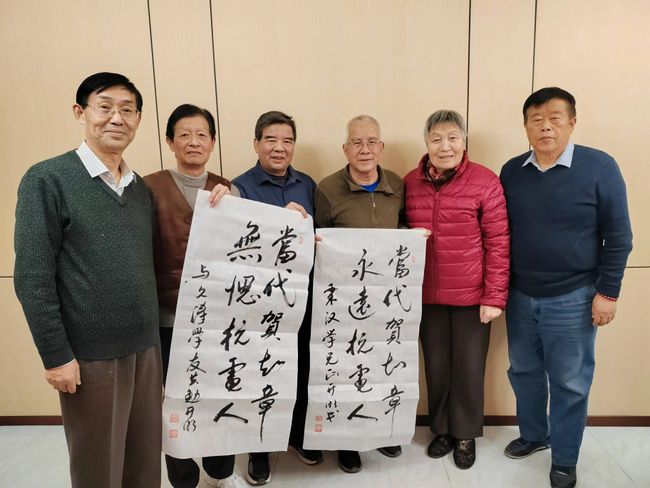

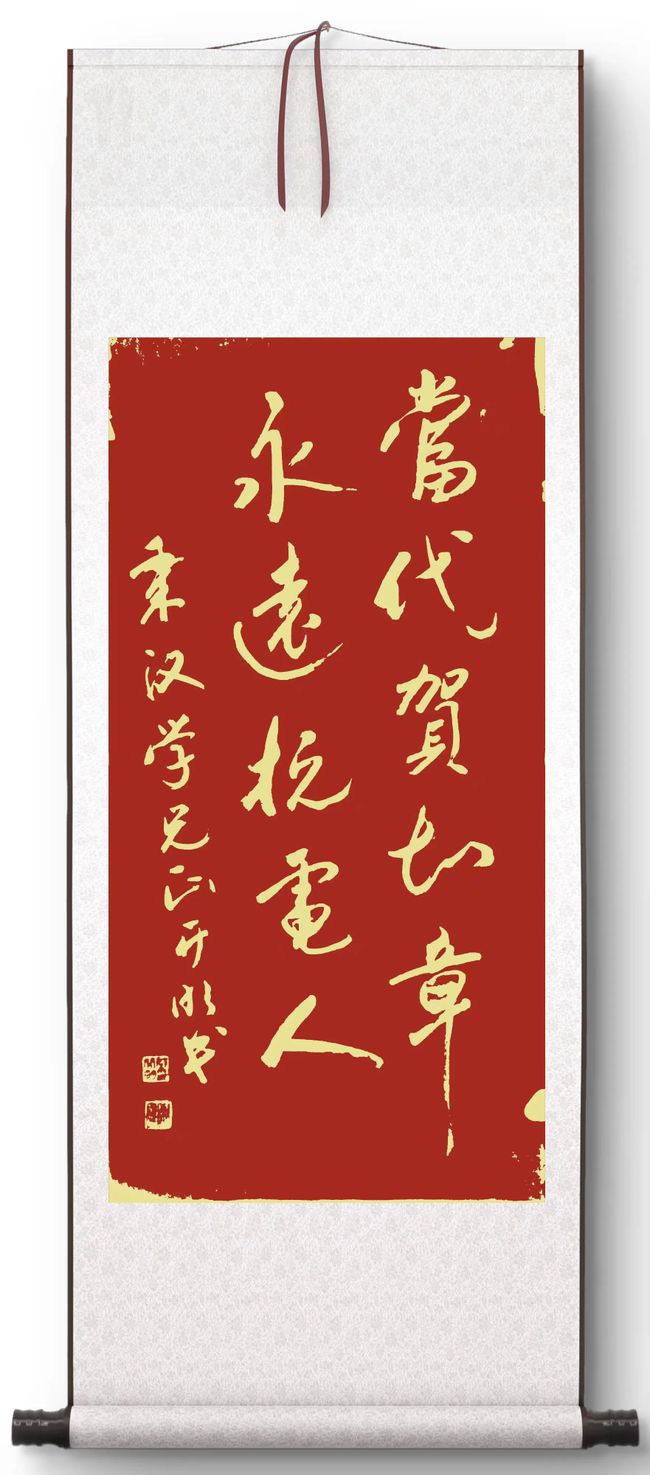

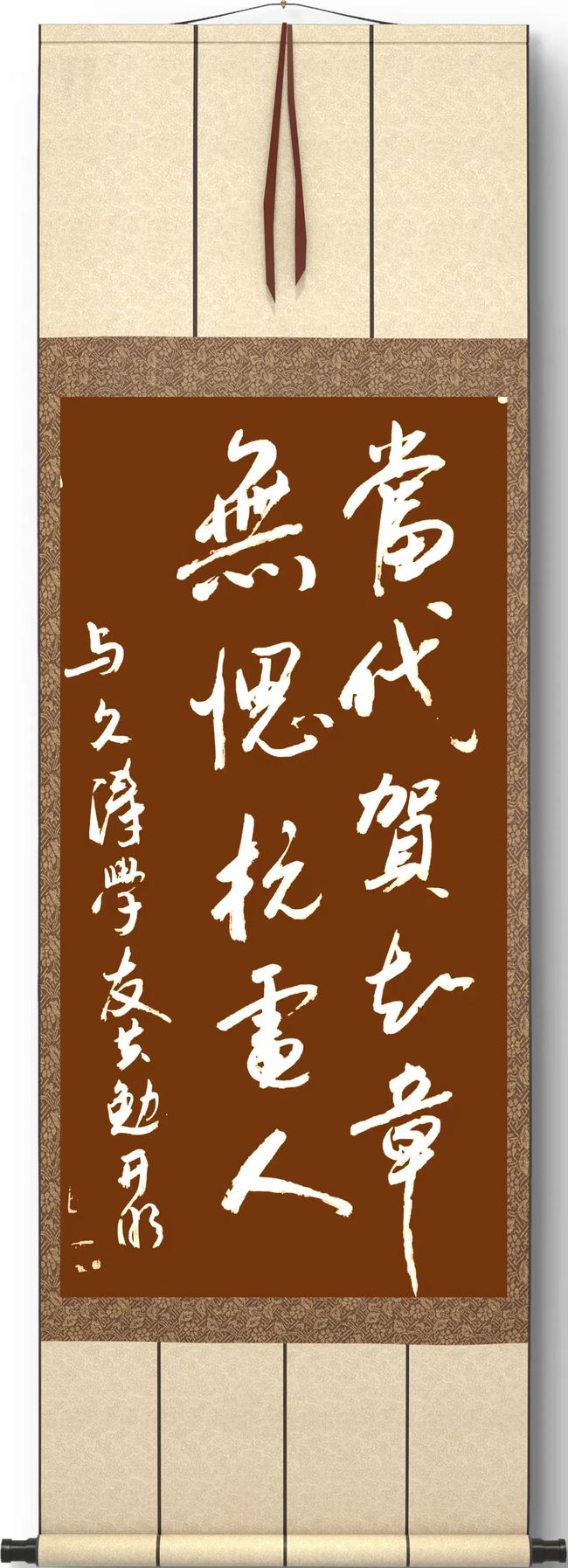

分别之前,我为两位学兄送了两幅字,“当代贺知章,无愧杭电人”,“当代贺知章,永远杭电人”。他们感谢我说出了他们的心声,说这就是他们一生的真实写照。